Как правильно топить печь дровами Эффективность нагрева и рас...

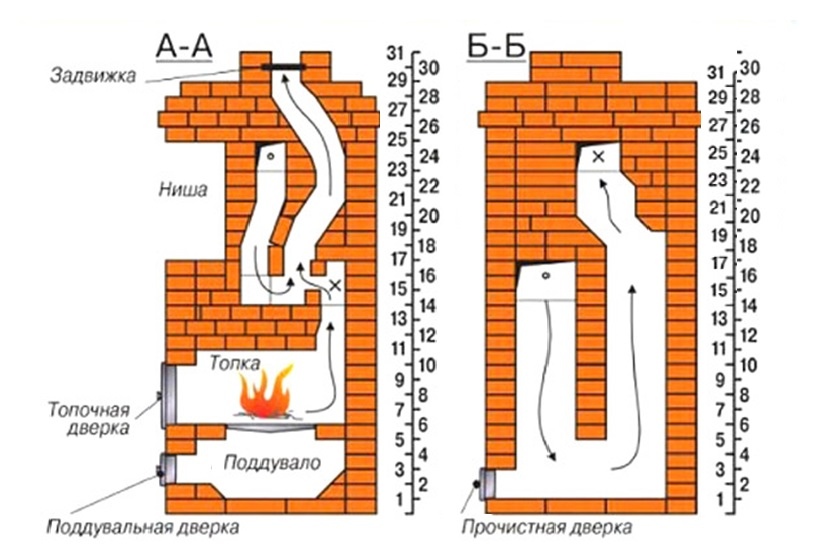

Корпус чисто отопительной печи состоит только из топливника и дымооборотов. В варочных и других видах бытовых печей могут ещё предусматриваться плиты, духовки, водогрейные коробки и т.п.

Топливник – основная часть печи. Его конструкция должна удовлетворять следующим требованиям: вмещать необходимое количество топлива (не менее 75% всего топлива, потребного на одну топку); обеспечивать достаточное поступление воздуха к горящему топливу; сохранять высокую температуру в зоне горения.

Допускаемая теплонапряжённость объёма топливника, равная 200 – 250 тыс. ккал/м³ ч, определяет его минимальный объём. Если он недостаточен, не будет обеспечена необходимая теплоотдача печи. Кроме того, для удобства кладки размеры топливника должны быть кратны размерам кирпича.

Размеры топливника в значительной степени определяются теплоотдачей печи. Так, его ширина при теплоотдаче печи до 1000 ккал/ч составляет 120 мм; при 3000 ккал/ч – до 270 мм; при большей теплоотдаче – до 500 мм.

Длину топливника принимают равной 260 – 510 мм. Для дров лучше иметь более длинный топливник, чтобы поленья укладывались и сгорали лёжа. Это обеспечивает более полное сгорание и, следовательно, большую экономичность.

Высота топливника зависит от вида топлива. При использовании дров она колеблется от 420 до 1000 мм, считая от колосниковой решётки (от 6 до 15 рядов кладки). Колосниковую решётку укладывают обычно на 1 – 2 ряда ниже уровня топочной дверцы с тем, чтобы при её открывании горящие угли не выпадали на пол. Иногда колосниковую решётку устанавливают с наклоном, при котором задняя часть её выше передней на 4 – 5 см. Такой подъём пода обеспечивает более равномерное горение топлива и отделение пламени от дыма.Топливник рекомендуется выкладывать или футеровать огнеупорным или шамотным кирпичом. Толщина стенок должна быть не менее чем ½ кирпича. Если перекрытие топливника выполнить в виде свода, то лучистая энергия, отразившись от него, вернётся в зону горения, что улучшит процесс горения топлива.

В топливниках для дров хорошо горит и торф с обычной влажностью (25 – 30%) и каменный уголь (последний горит только на колосниковой решётке). Для сжигания более влажного торфа, торфяной крошки и кизяка топливник делают с двумя колосниковыми решётками: горизонтальной – в задней части пода и наклонной – в передней. Торф разжигают на горизонтальной решётке. Когда он разгорится, топливник загружают остальным топливом, закрывая при этом и наклонную решётку. Чтобы мелкие частицы торфа и кизяка не просыпались сквозь решётку, прозоры в ней не должны превышать 8 – 10 мм.

В топливнике для сжигания каменных углей и антрацита нужно обеспечить усиленный подвод воздуха в зону горения. Это условие удовлетворяется при установке колосниковой решётки, по размерам равной поду топливника. Отметим, что для сжигания каменных углей необходимы усиленные колосники (чтобы они быстро не прогорали) с высоты пластин не менее 40 мм. Тогда воздух, идущий из зольника к топливу, охлаждает решётку, и она дольше служит.

Зольная камера, находящаяся под колосниковой решёткой, служит для сбора золы и остатков несгоревших частиц топлива и главным образом для подвода воздуха через поддувальную дверцу и щели колосниковой решётки к топливу, находящемуся в топливнике. Высота зольной камеры – обычно три слоя кирпича.

Чтобы газы не проникали в помещение при закрытой печи, в дымовой задвижке или вьюшке следует предусмотреть сквозное отверстие диаметром не менее 10 мм.

Для повышения коэффициента полезного действия (КПД) в печах устраиваются системы дымооборотов. Их назначение – так организовать движение горячих газов, поступающих из топливника, чтобы они, двигаясь по каналам и камерам, отдавали оптимальное количество теплоты на внешней кирпичной кладке. Очень важно, чтобы площадь внутренней тепловоспринимающей поверхности дымоходов печи соответствовала объёму топливника. Так, если площадь поверхности дымоходов недостаточна, то теплота будет уходить в дымовую трубу недоиспользованной и это снизит КПД печи. При излишней же площади поверхности дымоходов температура уходящих газов будет настолько низкой, что вызовет появление конденсата. Для наилучшего усвоения теплоты необходимо, чтобы площадь наружной поверхности дымооборотов превышала площадь наружной теплоотдающей поверхности печи на 30 – 35%. Площадь внутренней поверхности печи зависит от сечения дымооборотов, их числа и системы расположения.

Для наилучшего усвоения теплоты необходимо, чтобы площадь наружной поверхности дымооборотов превышала площадь наружной теплоотдающей поверхности печи на 30 – 35%. Площадь внутренней поверхности печи зависит от сечения дымооборотов, их числа и системы расположения.

Все дымообороты должны иметь достаточное сечение для свободного пропускания всего объёма образующихся при сгорании топлива дымовых газов.

Как правило, размеры каналов кратны размеру кирпича. Площадь сечения каналов дымооборотов также должна быть согласована с тепловой производительностью печи. При чрезмерно большом их сечении печь недостаточно разогреется, при слишком малом – будет дымить. Опыт говорит, что дымообороты при теплоотдаче печи до 3000 ккал/ч должны иметь сечение 170 – 250 см², а при теплоотдаче 3000 – 5000 ккал/ч – 250 – 300 см².

На практике применяют как бесканальные, так и канальные системы дымоходов (дымооборотов), которые подразделяются на одно – и многооборотные.

Однооборотная система состоит из одного подъёмного канала и одного (или нескольких, соединённых параллельно) опускных. Преимущество параллельного варианта – низкое сопротивление движению дымовых газов и более равномерный прогрев массива печи. К недостатку однооборотной системы можно отнести то, что верхняя часть печи прогревается значительно больше, чем нижняя. В малых печах этот недостаток в какой то мере компенсируется достаточно сильным прогревом стенок топливника. В больших же печах приходится прогревать низ печи, пропуская наиболее горячие газы по каналам, расположенным в нижней части печи, что обеспечивает наиболее благоприятный режим прогрева помещения.

Многооборотная система дымоходов включает в себя несколько последовательных вертикальных или горизонтальных каналов. Один из недостатков такой системы состоит в том, что двигаясь от топливника к дымовой трубе, газы совершают много поворотов и поэтому испытывают значительное сопротивление своему движению. Другой недостаток многооборотных систем – резко неодинаковый прогрев печи на участках первого и последнего канала, а это может привести к растрескиванию кладки. Поэтому применять многооборотную систему обычно не рекомендуется. При выборе системы каналов надо также учесть, что вертикальная система дымооборотов обеспечивает большую теплоотдачу дымовых газов, а горизонтальная – более надёжную тягу, что немаловажно, скажем, при недостаточно высокой трубе.

При выборе системы каналов надо также учесть, что вертикальная система дымооборотов обеспечивает большую теплоотдачу дымовых газов, а горизонтальная – более надёжную тягу, что немаловажно, скажем, при недостаточно высокой трубе.

Из соображений противопожарной безопасности верхняя поверхность перекрытия печи должна располагаться от потолка (обычно делаемого из сгораемых материалов) на расстоянии 35 – 45 см.

Часть дымовой трубы, находящаяся между корпусом печи разделкой у потолочного перекрытия, называется шейкой, её минимальная высота – три ряда кирпича плашмя.

В шейке печи размещаются задвижки или дымовая вьюшка, с помощью которых перекрывают дымоходы печи после окончания топки. Установка этих приборов ниже уровня перекрытия печи ведёт к большой потере теплоты.

Дымовая труба служит для отвода дымовых газов из печи и для создания тяги. Если первая из указанных функций трубы не требует пояснений, то о тяге следует рассказать поподробнее.

Тяга – разряжение в участке канала (в нашем случае – трубе), под действием которого создаётся поток газа. При естественной тяге, а именно такая тяга создаётся в печной трубе, движущая сила возникает из-за разности плотности газов различной температуры. Таким образом, в основном сила тяги зависит от температуры отходящих газов и от высоты трубы. Увеличивать температуру газов экономически невыгодно, поэтому, чтобы улучшить тягу, следует увеличить высоту трубы. Опыт показывает, что расстояние между колосниковой решёткой печи и оголовком трубы должно быть не меньше 5 – 6 м.

На тягу печи влияет также сопротивление стенок дымового канала движению газов, уменьшить которое можно: сокращением числа дымообротов печи, увеличением площади сечения дымооборотов печи, увеличением площади сечения дымооборотов и дымохода, создание более гладкой поверхности у внутренних стенок дымооборотов и дымохода.

И наконец, тяга резко снижается, если в кладке печи или дымохода имеются даже небольшие щели (как показывает практика, причина неудовлетворительной тяги чаще заключается в дефектах дымовой трубы, но не топки).

Дымовые трубы бывают трёх видов: насадные, опирающиеся на массив печи; коренные, имеющие отдельный фундамент; стенные, встроенные в капитальные стены дома.

Как правило, отопительные, да и другие печи, устраиваемые в сельском доме, оборудуются насадной трубой, которая включает в себя уже упомянутую шейку, разделку у потолка, или распушку, стояк в чердачном помещении, разделку у крыши (выдру), оголовок.

Разделка трубы служит для предохранения деревянных конструкций потолка и крыши от возгорания в процессе топки печи. Она представляет собой утолщение стенок дымовой трубы в местах прохождения её через потолок и крышу. Утолщение выполняется из кирпича, железобетона, или же его роль берёт на себя ящик с песком.

Если предполагается, что кухонный очаг или печь будет топиться более трёх часов подряд, то необходимо дополнительно теплоизолировать деревянные конструкции потолка от трубы асбестом или войлоком, пропитанным глиняным раствором. Если войлока или асбеста под рукой не окажется, толщину разделки следует довести до 51 см. толщина стенок стоянка не менее чем ½ кирпича.

Между стояком и оголовком трубы выкладывают напуск из кирпича – выдру. Она препятствует попаданию в чердачное помещение дождя и снега через щели между трубой и кровлей. Эти щели закрывают воротником из кровельной стали, пропуская концы листов под выступающие края выдры.

Выбирая высоту трубы и место её расположения на крыше, следует руководствоваться определёнными правилами, чтобы избежать влияния ветра на тягу в дымоходе. Так, высота оголовка зависит от расстояния трубы от конька крыши. Если труба расположена от него на расстоянии до 1,5 м по горизонтали, то она должна быть на 0,5 м выше конька крыши. При расстоянии до конька 1,5 – 3 м оголовок должен доходить до уровня конька.

Ещё один путь борьбы с действием ветра, способным нарушить тягу в дымоходах, - это соответствующее оформление оголовка трубы. Для этой цели оголовку либо придают особую форму, либо устанавливают на трубе флюгеры или дефлекторы. Флюгеры, имеющие вращающиеся части, части, из строя. Поэтому в качестве ветрозащитных устройств лучше использовать дефлекторы, которые осуществляют подсос газов из дымовых труб за счёт энергии ветра. Более всего распространены дефлекторы инжекционного типа.

Присоединение к одному дымоходу двух печей, как правило, не рекомендуется. Если же такая необходимость всё-таки возникает, то нужно, чтобы сечение общего канала было не меньше чем 1 х ½ кирпича, а расстояние между обоими вводами в дымоход по высоте канала было не менее 0,75 м ( между вводами, расположенными на одном уровне, устраивают рассечку в виде вертикальной стенки высотой не меньше 0,75 м, толщиной в кирпич).

Размеры сечения дымового канала зависят как от типа печи, так и от её теплопроизводительности. Сечение ½ х ½ кирпича достаточно для печей с теплоотдачей до 3000 ккал/ч, ½ х ¾ - для печей с теплоотдачей до 4500 ккал/ч.

При эксплуатации печей часто на внутренней поверхности дымовых труб наблюдается появление конденсата. Со временем конденсат может пропитать кладку насквозь, что потребует перекладки повреждённых участков трубы. Образование конденсата зависит от многих факторов, среди которых: размеры колосниковой решётки, площадь внутренней поверхности печи и толщина её стенок, влажность применяемого топлива и др.

Следует отметить, что конденсат не образуется, если дымовые газы при выходе из дымооборотов в трубу имеют температуру более 200 – 250 °C. Проще всего температуру в трубе определять с помощью лучины, помещённой во время топки печи на 30 – 40 минут в то или иное место трубы. До температуры 150°C цвет древесины свидетельствует о том, что температура достигает 200°C, коричневый цвет соответствует температуре около 250°C. Почернение древесины говорит о температуре более 300°C.